|

Résumé : L'endométriose ne se résume pas à une maladie gynécologique : elle touche aussi le vécu, le corps et la féminité. Cet article propose un regard à la fois médical et psychologique pour mieux comprendre et accompagner cette souffrance. |

L’endométriose occupe de par sa prévalence et ses enjeux médico-socio-économiques, une place préoccupante dans le domaine de la santé publique. Si je m’intéresse à cette maladie gynécologique, c’est qu’elle « laisse planer un certain nombre d’inconnues qui en font une maladie à la fois originale, invalidante et incertaine. La médecine considère donc l’endométriose comme une pathologie singulière pour laquelle subsiste un nombre important d’incertitudes et de méconnaissances » (A. Gabard). C’est aussi le travail auprès de mes patientes qui viennent parler en séances de leurs douleurs menstruelles.

Quelle est cette maladie dont souffrent les femmes et que les médecins nomment « endométriose » ? Pourquoi certaines femmes développent-elles une endométriose ? Les psychologues et psychanalystes peuvent-ils être utiles pour une meilleure compréhension et prise en charge de l’endométriose sur le plan psychique ? En quoi la psychanalyse se spécifie-t-elle et se démarque-t-elle de la science ?

L’endométriose : une maladie gynécologique qui touche le corps féminin

L’endométriose est une maladie gynécologique chronique et inflammatoire, liée aux hormones. Elle apparaît lorsque des fragments de muqueuse utérine (appelée endomètre) se développent en dehors de l’utérus, dans des zones comme les ovaires, l’intestin ou la vessie. Ces tissus réagissent comme l’endomètre lors du cycle menstruel : ils saignent, s’enflamment et peuvent provoquer des douleurs importantes, parfois invalidantes.

Parce qu’elle touche directement l’appareil génital féminin, l’endométriose ne concerne pas seulement la douleur physique : elle interroge aussi la féminité, la sexualité et parfois le désir de grossesse.

Différence entre un utérus en bonne santé et un utérus atteint d'endométriose.

L’endométriose ne se limite pas au corps : elle peut aussi avoir un impact sur la vie de couple, la sexualité et la vie professionnelle. On estime qu’entre 10 % et 15 % des femmes en âge d’avoir des enfants sont concernées. Pourtant, certaines ne présentent aucun symptôme, ce qui rend le diagnostic plus difficile. L’endométriose est aussi l’une des principales causes d’infertilité : près d’une femme infertile sur deux en est atteinte.

Le diagnostic reste long à poser : en moyenne, il y a 7 ans d’errance médicale entre les premiers symptômes et la confirmation de la maladie. Les douleurs sont souvent attribuées à d’autres pathologies, comme le syndrome du côlon irritable, car les signes cliniques de l’endométriose ne sont pas spécifiques. Cette méconnaissance, parfois même dans le corps médical, retarde la reconnaissance de la souffrance des femmes et leur prise en charge adaptée.

La douleur n'est pas "normal"

Un des grands obstacles au diagnostic de l’endométriose vient d’une idée reçue encore très répandue : « avoir mal pendant ses règles est normal ». Beaucoup de femmes grandissent avec ce stéréotype, au point de minimiser leurs douleurs ou de s’auto-médicaliser sans consulter.

La société participe à ce silence : dans nos cultures modernes, les femmes doivent être aussi productives que les hommes, ce qui les pousse parfois à taire leur souffrance. De plus, l’histoire médicale montre qu’au XIXᵉ siècle, les menstruations étaient considérées comme un sujet honteux ou inintéressant par les médecins. Ces représentations ont contribué à retarder la reconnaissance de maladies comme l’endométriose.

Certaines études montrent aussi une plus grande fréquence d’antécédents de maltraitance (abus sexuels, abus émotionnels, négligences) chez les femmes atteintes, ce qui souligne l’importance d’une écoute attentive et globale, au-delà du seul corps.

Les symptômes de l’endométriose

L’endométriose provoque des symptômes très variés, ce qui explique parfois la difficulté du diagnostic. En cause : la présence de fragments de muqueuse utérine (endomètre) en dehors de l’utérus, qui créent des lésions, des inflammations, voire des kystes et adhérences.

Les douleurs les plus fréquentes sont :

-

Douleurs de règles très intenses (dysménorrhées) : elles concernent le bas-ventre, le dos, parfois les jambes.

-

Douleurs pendant les rapports sexuels (dyspareunies).

-

Troubles urinaires douloureux, souvent liés au cycle.

-

Troubles digestifs : douleurs à la défécation, constipation, diarrhée, ballonnements, surtout pendant les règles.

-

Douleurs pelviennes chroniques : une gêne permanente dans le bas-ventre ou les ovaires.

-

Fatigue importante et persistante (asthénie).

-

Infertilité : dans certains cas, l’endométriose peut réduire la fertilité, en raison d’atteintes aux ovaires, aux trompes ou à la nidation.

Ce que rapportent aussi de nombreuses femmes :

-

une sensation de malaise général,

-

des douleurs abdominales diffuses ou une pesanteur dans le ventre,

-

un manque d’énergie,

-

une humeur morose ou fluctuante.

En conclusion, l’endométriose peut s’accompagner d’un syndrome douloureux chronique qui affecte non seulement le corps, mais aussi le psychisme et la vie sociale.

Plusieurs théories scientifiques concernant la pathogénies de l’endométriose.

Les causes exactes de l’endométriose ne sont pas encore entièrement connues. Plusieurs théories scientifiques ont été proposées pour expliquer son apparition. Voici les principales :

- La théorie du reflux menstruel (Sampson) : une partie du sang et des tissus de règles remonterait dans les trompes et se déposerait dans la cavité abdominale. Cette théorie, bien que largement acceptée, ne suffit pas à tout expliquer, car le reflux est fréquent même chez des femmes qui ne développent pas la maladie.

- La théorie de la métaplasie cœlomique (Meyer) : certains tissus de la cavité abdominale (le péritoine) pourraient se transformer en tissu semblable à l’endomètre.

-

La théorie métastatique : des cellules endométriales pourraient se propager par les voies sanguines ou lymphatiques, ce qui expliquerait des localisations rares en dehors du bassin.

-

La théorie de la contractilité utérine excessive (Leyendecker, 2009) : l’utérus réagirait de façon trop intense aux hormones, ce qui favoriserait l’implantation de cellules endométriales à l’extérieur de l’utérus.

-

La théorie embryonnaire : certains tissus présents dès la vie fœtale pourraient persister et, sous l’effet hormonal, se transformer en foyers d’endométriose.

Aujourd’hui, la théorie du reflux menstruel reste la plus largement admise, mais les chercheurs étudient aussi d’autres pistes : des anomalies du système immunitaire, des facteurs génétiques, environnementaux ou encore des ressemblances avec des mécanismes tumoraux.

Histoire de la maladie

L’endométriose n’est pas une « nouvelle » maladie. Ses premières descriptions apparaissent déjà dans des écrits médicaux grecs et égyptiens, plusieurs siècles avant notre ère (Nezhat et al.). On en retrouve des traces sur des papyrus datant de 1855 av. J.-C. Le corpus hippocratique (5ᵉ-4ᵉ siècles av. J.-C.) évoquait déjà des symptômes proches : ulcères utérins, adhérences, stérilité…

Hippocrate pensait que des règles « dysfonctionnelles » pouvaient rendre malade, et que la grossesse pouvait en être un « remède ». Au Moyen Âge et à la Renaissance, la douleur et l’infertilité féminine étaient parfois attribuées à des causes surnaturelles, à la possession démoniaque ou à ce qu’on appelait alors « l’hystérie », la « folie de l’utérus ». Ces femmes étaient parfois internées en psychiatrie.

C’est seulement au 19ᵉ siècle que la médecine moderne commence à envisager l’endométriose comme une véritable maladie organique. Le terme lui-même apparaît en 1927, proposé par le gynécologue J. Sampson avec sa théorie du reflux menstruel.

Que ce mot naisse au 20ᵉ siècle n’est pas anodin : c’est le siècle où la médecine et la science se passionnent pour le corps humain, l’anatomie, le fonctionnement des organes. Le corps devient le « signifiant maître » de la science médicale, structurant ses recherches et ses découvertes.

La science moderne et le corps

Selon le philosophe et historien des sciences Alexandre Koyré, la « science moderne » est née d’une véritable rupture dans notre manière de connaître le monde. Alors que la pensée antique ou médiévale s’appuyait encore sur la tradition et la philosophie, la science moderne a introduit un nouveau langage : celui des mathématiques.

Avec Galilée, la nature devient un objet à « décoder » par des équations. Nos sens, jugés trompeurs, ne sont plus considérés comme fiables. Quelques années plus tard, Descartes introduit une autre séparation : celle entre le corps et l’esprit. L’homme est pensé à travers ce dualisme, qui a profondément marqué la médecine moderne.

La médecine s’est donc construite sur une vision où le corps est pris comme un objet d’étude scientifique, parfois séparé de la dimension psychique ou subjective. La gynécologue et historienne des sciences A. Gabard a montré que la médecine moderne s’est construite en cherchant avant tout l’objectivité. Le médecin regarde « la maladie » comme un objet extérieur, mesurable, visible. Mais ce regard scientifique a un prix : en se concentrant uniquement sur l’organe ou le symptôme, on oublie parfois « le malade », c’est-à-dire la personne qui souffre, avec son histoire, ses émotions et son vécu.

Cette séparation entre le savoir scientifique et l’expérience subjective a donné à la médecine moderne une grande efficacité technique, mais aussi une limite : la difficulté à entendre la souffrance dans sa dimension personnelle. Il est important de distinguer la science comme idéologie (qui tend parfois à réduire la femme à un corps malade) des médecins réels, qui, eux, rencontrent chaque jour la souffrance de leurs patientes dans leurs cabinets. La médecine et la chirurgie sont évidemment indispensables dans l’endométriose : ce sont elles qui permettent de diagnostiquer, soulager et parfois opérer.

Mais, comme l’a souligné le Dr R. Maheux, « le chirurgien qui ne pensera qu’à éradiquer les lésions d’endométriose, en oubliant le vécu de sa patiente, aura souvent peu de succès et beaucoup de récidives ». Autrement dit, une bonne prise en charge ne peut se limiter à la dimension biologique ou chirurgicale : elle doit aussi inclure le vécu psychologique, l’histoire personnelle et la souffrance intime. C’est là que le travail psychothérapeutique ou psychanalytique peut compléter la médecine.

Quand une femme apprend qu’elle souffre d’endométriose, le discours médical peut parfois être très technique : on lui parle d’anatomie, d’hormones, d’immunologie… Autant de domaines qui lui semblent étrangers. Ce qu’elle retient surtout, c’est qu’elle a une maladie « organique », qui la dépasse et sur laquelle elle pense n’avoir aucune prise. Le risque, c’est qu’elle finisse par s’identifier uniquement au discours médical : se voir seulement comme un corps malade, réduit à des organes ou à des lésions, et oublier que son corps est aussi porteur de vécu, d’émotions, de désirs et parfois de traumatismes.

La psychanalyse, ici, rappelle une évidence souvent oubliée : une femme n’est pas réductible à ses organes. Son corps est traversé par une histoire, par des paroles, par des expériences de vie. C’est aussi ce qui peut s’entendre et se travailler dans un espace thérapeutique.

Quand une femme est prise dans le seul discours médical, elle peut avoir l’impression que son avenir dépend uniquement de la science : médicaments, chirurgie, examens. Bien sûr, ces traitements peuvent soulager et sont souvent nécessaires. Mais il arrive aussi qu’une patiente se sente dépossédée de son corps, comme si elle en perdait la maîtrise.L’hystérique et le médecin

Aux 19ᵉ et 20ᵉ siècles, les femmes qui présentaient des douleurs inexpliquées – proches parfois de ce que nous appelons aujourd’hui l’endométriose – étaient souvent étiquetées comme « hystériques ». Leurs souffrances étaient minimisées, parfois moquées. Certaines ont subi des traitements violents (comme les chocs électriques), d’autres ont été enfermées en psychiatrie. Beaucoup ont été prises pour des menteuses.

C’est dans ce contexte que Freud, alors jeune neurologue formé à la science, a commencé à écouter ces patientes. Au lieu de réduire leurs douleurs à une maladie du corps ou à un simple caprice, il a pris au sérieux ce qu’elles disaient, leurs récits, leurs angoisses, leurs histoires de vie. De cette rencontre est née la psychanalyse. Freud dira lui-même que ce sont les patientes hystériques qui ont « inventé » la psychanalyse. Car ce sont elles qui, par leurs symptômes et leurs paroles, ont ouvert la voie à une nouvelle compréhension de la souffrance psychique. Ainsi, dès l’origine, ce sont les femmes qui ont façonné la psychanalyse – comme créatrices, inspiratrices et penseuses.

Pour la gynécologue et historienne A. Gabard, Freud « a emprunté une route audacieuse en allant chercher des forces psychiques qui opèrent dans les coulisses de notre vie : l’inconscient ». Là où la science voulait des preuves visibles et objectives, Freud a osé fonder une approche qui s’appuie uniquement sur la parole — subjective, fragile, mais riche de vérité.

C’est en écoutant ses patientes que Freud a découvert une idée révolutionnaire : le symptôme a un sens. Derrière une douleur, une angoisse ou un blocage, il y a une vérité refoulée, que la médecine, centrée sur le corps biologique, ne cherche pas à entendre. La psychanalyse naît de ce pari : en travaillant avec les mots, on peut relier le corps et l’esprit, le savoir et la vérité.

Face au discours médical, le patient place souvent le médecin en position de maître, celui qui « sait » et qui ordonne. La psychanalyse propose une autre expérience : redonner au patient une place active, où sa parole compte et où son symptôme peut être entendu autrement que comme une simple anomalie à corriger.

Si les patients placent si facilement le médecin en position de « maître », c’est aussi parce que la science moderne a fait du corps anatomique son objet privilégié. Les médecins ont appris à explorer le corps grâce aux techniques scientifiques et se sont mis à croire qu’ils pouvaient en avoir un « tout savoir ». Mais cette position de toute-puissance a des effets sur la relation patient–médecin : le patient se retrouve parfois réduit à un simple corps à réparer.

Le philosophe J.-F. Lyotard observait déjà que la science, en Occident, s’était mise au service du discours capitaliste : le savoir est produit pour être vendu, et consommé comme un bien de plus dans le marché. La médecine, dans ce cadre, perd peu à peu sa dimension humaine. Dès 1979, le médecin N. Bensaid constatait que la « médecine technicienne neutralise le dialogue de deux personnes pour le réduire au dialogue de la maladie et de la médecine ». Autrement dit : ce n’est plus le médecin qui rencontre une personne, mais une maladie qu’il traite. Comme le résument R. Gori et M.-J. Del Volgo, la médecine devient une prestation de services, et le malade, un simple consommateur de soins.

De l’hystérie comme insulte au discours hystérique

Aujourd’hui, le mot « hystérie » est largement passé dans le langage courant, mais en perdant sa valeur. Dans la rue ou les médias, il est souvent utilisé comme une injure ou une caricature, ce qui entretient la confusion. Or, Freud a précisément sorti l’hystérie de la psychiatrie et de la catégorie de « maladie ». En psychanalyse, l’hystérie n’est ni une insulte, ni un diagnostic médical, ni une étiquette psychiatrique.

Avec Lacan, le terme prend une toute autre dimension : il devient un discours, c’est-à-dire une forme de lien social. C’est une manière particulière pour un individu de se situer dans le langage et dans son rapport à l’Autre. L’intérêt de cette perspective, c’est que tout être parlant – homme ou femme – peut s’inscrire dans ce discours hystérique. Celui-ci se caractérise par une mise en question constante : il interroge le savoir, il déstabilise les idéologies, il refuse de se laisser enfermer dans des certitudes.

C’est pourquoi Lacan pouvait dire que le discours hystérique s’adresse aux « maîtres », ceux qui détiennent le pouvoir, pour les pousser dans leurs retranchements. On pourrait dire, avec un clin d’œil contemporain, qu’interroger un président ou une autorité (par exemple Emmanuel Macron) avec une exigence insistante, relève d’une position hystérique.

Le discours hystérique comme lien social

Un discours, en psychanalyse, n’est pas seulement une suite de mots. C’est une façon d’entrer en relation, c'est à dire un lien social.

Dans le cas du discours médical, la relation est souvent simple : le patient consulte, le médecin pose un diagnostic, et propose un traitement (médicaments, chirurgie, etc.). Ce discours fait autorité, et la plupart du temps on ne le remet pas en question. La science moderne, avec son langage, a profondément marqué notre manière de penser et de traiter le corps.

Mais il existe un autre lien social : celui du discours hystérique. Là, il ne s’agit pas de recevoir passivement un savoir déjà établi, mais de mettre l’Autre à l’épreuve. Ce discours interroge la vérité de celui qui est censé savoir : le médecin, les parents, le professeur, le partenaire…

Ce lien social joue un rôle fondamental dans la civilisation et pas seulement dans le rapport patient-médecin. Mais ici, il permet de montrer en quoi la souffrance individuelle répond, aussi, à une souffrance plus large : celle de la société dans laquelle nous vivons.

Comment sa fonctionne dans ce lien social ?

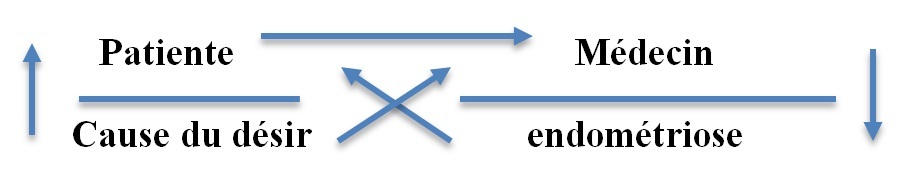

Dans ce discours, la personne qui souffre (le patient) dit en quelque sorte : « Il y a quelque chose dans mon corps qui ne marche pas, qui m’échappe, qui me fait mal. » Elle se tourne alors vers le médecin, en espérant qu’il ait la réponse. Le médecin, en position de « maître » (en haut à droite sur le schéma), va chercher à produire un savoir sur la souffrance de la patiente (par exemple un diagnostic, une explication médicale), ici l'endométriose.

Mais ce savoir médical, aussi précieux soit-il, ne répond pas toujours aux questions les plus profondes du patient : « Pourquoi moi ? Qu’est-ce que ça veut dire pour moi ? Comment vivre avec ça ? » C’est là que le discours hystérique montre sa limite : il met en lumière la souffrance, mais il révèle aussi que la science seule ne peut pas tout expliquer. Ce que ce lien social montre, c’est que la patiente, à travers son symptôme, met en évidence que le savoir médical ne peut pas tout expliquer. Elle rappelle en quelque sorte au médecin que son savoir n’est jamais complet.

Pourquoi ? Parce qu’elle refuse que son corps soit réduit à un simple objet de la médecine. Son corps n’est pas qu’un organe malade : il est aussi porteur d’expériences, de vécu, d’émotions, de traumatismes. C’est tout l’intérêt de la psychanalyse : permettre à la patiente de trouver un sens personnel à sa souffrance, au-delà de ce que la science peut dire.

Avec la psychanalyse, Freud a introduit une rupture : il a montré que la patiente porte en elle un savoir sur son symptôme, même si elle n’en a pas encore conscience. Là où la médecine voit surtout le corps comme un objet biologique, la psychanalyse restitue à la femme sa subjectivité. Autrement dit, ses symptômes ne sont pas seulement un « problème médical », mais ils racontent aussi quelque chose de son histoire, de son vécu.

C’est pourquoi certains médecins et chercheurs, en écoutant mieux leurs patientes, ont commencé à remarquer des liens possibles entre l’endométriose et des traumatismes (notamment sexuels).

Quand l’angoisse joue un rôle

Certains chercheurs, comme Low et ses collègues, estiment que le psychisme peut intervenir dans l’endométriose. Ils font le lien entre l’angoisse, les traumatismes psychiques et l’apparition ou l’aggravation de la maladie.

Deux pistes sont avancées :

-

L’angoisse pourrait avoir un effet direct sur le fonctionnement de l’utérus, en perturbant ses contractions et en favorisant le reflux de cellules endométriales.

-

L’angoisse pourrait aussi fragiliser les défenses immunitaires, rendant le corps moins capable de détruire les cellules qui se développent en dehors de l’utérus.

Ces hypothèses montrent que les émotions et les expériences de vie peuvent avoir des effets sur le corps. Elles n’expliquent pas tout, mais elles invitent à prendre en compte la dimension psychique dans l’endométriose.

Le trauma en psychanalyseEn psychanalyse, on considère que le corps peut devenir le lieu où s’exprime une souffrance. Quand les mots ne suffisent pas, le corps « parle » à travers les symptômes. Ceux-ci peuvent emprisonner, paralyser, empêcher de vivre sereinement.

Comme le rappelle Jacques Lacan : « le sujet parle avec son corps, et ceci sans le savoir ». Le corps est marqué par les mots, il réagit à ce qui est dit par l’Autre (parents, médecins, proches), mais aussi à ce que la patiente pense ou se dit à elle-même. Ces paroles peuvent apaiser, mais aussi blesser.

Le scientifique Alain Prochaintz souligne d’ailleurs que « la pensée est toujours déjà engagée dans la totalité de l’organisme ». Autrement dit, le corps et la pensée sont indissociables : ce que nous vivons psychiquement laisse une empreinte dans le corps.

La gynécologue A. Gabard l’exprime de façon frappante « la féminité bafouée de ses patientes s’imprime, s’inscrit, s’écrit dans leurs corps ». Autrement dit, l’endométriose écrira sur le corps ce que la patiente a voulu ignorer, et réapparaîtra sous forme d’angoisse ou d’un autre symptôme. Pour A. Gabard, « ces femmes abusées qui ont une représentation de leur réalité féminine égratignée, détériorée ou bien brisée construisent un appareil gynécologique à leurs image ».

La gynécologue A. Gabard souligne dans sa thèse que l’endométriose remet en cause une vision trop simpliste du corps séparé de l’esprit, comme s’ils n’avaient aucune interaction. Or, l’expérience des patientes montre l’inverse : l’endométriose touche le corps, mais elle a aussi des répercussions sur la féminité, la grossesse et la sexualité.

En psychanalyse, nous considérons justement que le corps et le psychisme forment une unité : ils s’influencent mutuellement. C’est pourquoi l’endométriose peut être pensée non seulement comme une maladie médicale, mais aussi comme un symptôme psychique. Le lien observé entre traumatismes (notamment d’ordre sexuel) et endométriose ouvre alors la voie à une compréhension plus large du symptôme.

Le symptôme comme métaphore et « événement de corps »En psychanalyse, nous considérons que le symptôme n’est pas seulement un problème médical : il est aussi une formation de l’inconscient, qui fonctionne comme un langage. Il peut être compris comme une métaphore : quelque chose qui « dit autre chose » à travers le corps.

Lorsqu’un traumatisme survient, le symptôme prend aussi la forme d’un « événement de corps ». Cela signifie que le corps garde la trace d’un événement trop douloureux pour être pensé consciemment. Ce qui ne peut pas se dire vient alors s’inscrire dans le corps, et se transforme en symptôme.

L’endométriose peut être comprise de cette façon : comme une marque du trauma qui perturbe le fonctionnement de l’appareil génital féminin. Mais c’est aussi l’émergence d’un signifiant (ici, le mot et la réalité de l’endométriose) qui prend racine dans le corps et devient source de jouissance.

La jouissance, au sens psychanalytique, n’est pas un simple plaisir : c’est une satisfaction paradoxale, qui dérange et déséquilibre. Ainsi, la répétition des douleurs liées à l’endométriose actualise à la fois une trace traumatique et ce retour de jouissance. C’est précisément cette dimension qu’un travail thérapeutique peut venir éclairer et transformer.

L’exemple des patientes de Freud

On peut se demander : pourquoi les femmes atteintes d’endométriose ne font-elles pas spontanément le lien entre leurs douleurs et un traumatisme (abus, agression, inceste) ? C’est parce que le trauma touche au plus intime : le rapport au corps.

Freud, en écoutant ses patientes dites « hystériques », avait déjà observé que derrière leurs symptômes se cachait souvent un évènement traumatique, fréquemment d’ordre sexuel. Il a montré qu’il existe plusieurs temps :

-

Un premier temps, celui de l’événement traumatique (abus, agression, inceste). L’enfant ou l’adolescente n’a pas les moyens psychiques de comprendre, de symboliser ou de mettre en mots ce qui s’est passé.

-

Un deuxième temps, celui du refoulement. L’événement est rejeté hors de la conscience pour protéger le sujet : c’est insupportable, intolérable, innommable.

-

Un troisième temps, celui du retour. Ce qui a été refoulé refait surface, mais sous une autre forme : celle du symptôme (angoisses, douleurs, troubles corporels).

Autrement dit, le symptôme parle à la place de ce qui ne peut pas se dire.

Freud a découvert, en écoutant ses patientes, que beaucoup avaient vécu des traumatismes d’ordre sexuel, parfois commis par le père. Cette constatation lui a semblé incroyable, presque insupportable. Reconnaître que l’homme, le père, pouvait être un pervers s’attaquant à des enfants était pour lui une vérité difficile à accepter. Mais un autre élément clinique le troublait : souvent, les patientes n’arrivaient pas à remonter clairement à la scène traumatique, comme si elles ne pouvaient en rapporter aucun indice qui permette de distinguer le réel de l’imaginaire. De là, Freud a élaboré une autre hypothèse : celle du fantasme. Ce qu’il avait d’abord pris pour des traumatismes réels, il a ensuite interprété comme des scènes fantasmatiques. Autrement dit, il a supposé que ses patientes confondaient leur désir inconscient de séduire le père avec une réalité vécue.Mais au-delà de ce débat, une question demeure : que cède le patient dans le traumatisme sexuel et psychique ? Dans le trauma, le danger est là, présent, mais l’angoisse n’a pas le temps d’émerger pour alerter le sujet : l’effraction est déjà produite. Le sujet cède alors quelque chose de lui-même : une part de son corps lui est comme arrachée. On peut aussi dire que Freud, à sa manière, a « refoulé » l’horreur de ce qu’il avait découvert : l’ampleur des abus sexuels dans la société de son époque.

C. Leguil nous dit que :« cette intrusion brutale de l’Autre, via le regard, la voix, une parole qui déchire le voile qui recouvre le monde des liens à l’autre, en visant l’être et la jouissance via le corps de l’Autre lui-même qui impose sa pulsion, qui force l’accès à la jouissance, est la cause déterminante du traumatisme sexuel et psychique».

Forcer l’accès à la jouissance signifie que ce n’est pas seulement la jouissance de l’Autre qui s’impose. C’est aussi la jouissance de la victime qui est arrachée à un corps déjà perdu, déjà comme dépossédé. Dans l’effroi, la patiente ne peut dire « non ». Le « non » est un non du corps, qui se retrouve forcé, violé, réduit au silence.

Dans le traumatisme, il y a ce que Leguil appelle un figement : quelque chose se bloque, se pétrifie. Le sujet est capté dans une scène où le corps se fige, comme paralysé. Ce figement montre le caractère inarticulable de l’événement. Comme l’écrit Leguil, « quelque chose du vivant du corps est comme capté, extorqué, arraché au sujet ». C’est ce qui explique pourquoi Freud ne parvenait pas à aider ses patientes à se remémorer clairement la scène traumatique : il y a eu une déflagration telle que le corps a été séparé de lui-même. La patiente est réduit à son corps pris au piège de la situation traumatique, et contraint à céder une part de lui-même.

Ce caractère inarticulable produit alors un nœud figé : un événement qui ne peut pas se dire, qui reste enkysté dans le corps et qui, plus tard, reviendra sous forme de symptômes.

En conclusionL’endométriose n’est donc pas seulement une maladie gynécologique à traiter par médicaments et chirurgie. Elle doit aussi être replacée dans l’histoire singulière de chaque femme qui en souffre.

Freud qualifiait la sexualité féminine de « continent noir », une terre inconnue, un « sanctuaire de l’inconnu ». Non pas parce qu’elle serait impénétrable, mais parce qu’elle condense ce qui échappe au langage, ce qui ne peut pas toujours se dire. L’endométriose nous rappelle que le corps féminin porte cette part d’énigme, de silence, parfois d’indicible.

Freud écrivait : « Si vous voulez en savoir davantage sur la féminité, interrogez votre propre expérience, adressez-vous aux poètes, ou bien attendez que la science soit en état de nous donner des renseignements plus approfondis et plus coordonnés. » La psychanalyse, elle, invite à écouter ce que la patiente dit de sa douleur et de son corps. C’est dans cet espace de parole que le symptôme peut trouver un autre sens et que l’histoire de chacune peut se réécrire.

Référence bibliographique :

A. gabard Allard : Notre santé au risque de notre histoire - Thèse

D. NGUYEN : Lien entre violences sexuelles et endométriose - Thèse

S. Gouesbet Endometriose : perspectives des patients pour améliorer la prise en charge - Thèse

Site web : endofrance.org

L. Legrand Endometriose : physiopathologie - Thèse

Lacan : séminaire l’envers de la psychanalyse

C. Leguil - Céder n’est pas consentir

S. Ferenczi - le traumatisme

Freud - La vie sexuelle

Freud - Nevrose, psychose, perversion

L. Israel le médecin et l’hystérique

Nasio - L’hystérie

J. Belaisch - L’endometriose genitale et traumatismes psychologiques.

J. Belaisch - Endometriose et psychologie

J. Belaisch - Endometriose et vécu de l’adolescence