Pourquoi l'entreprise épuise sans fin

Introduction

Au Japon, l’entreprise n’est pas seulement un lieu de travail, c’est une véritable communauté. On parle souvent du kaisha-jin, « l’homme de l’entreprise », dont l’identité est indissociable de son appartenance au groupe. La culture du gaman (endurance, patience face aux difficultés) pousse les salariés à supporter des conditions extrêmes sans se plaindre. L’organisation hiérarchique stricte (senpai-kōhai) renforce la loyauté et l’obligation de se montrer à la hauteur. Mais cette logique a aussi un coût psychique et corporel : le karōshi, la mort par surtravail, en est l’expression la plus dramatique.

Si le karōshi incarne l’extrême de cette logique au Japon, le burn out en est une forme plus diffuse et mondialisée : un épuisement psychique et corporel qui traduit, lui aussi, les effets d’un travail sans limite. Le burn out est souvent défini comme une surcharge de travail ou un excès de stress. Mais si l’on adopte un regard psychanalytique, on peut comprendre cet épuisement comme le produit d’un discours dominant dans notre époque : le discours capitaliste. Introduit par Lacan en 1972, ce discours décrit une logique d’un lien social (le vivre ensemble) qui pousse chacun à produire, consommer et jouir sans limite. Dans ce cadre, le burn out n’est pas un accident individuel, mais le symptôme d’une organisation du travail qui nie toute possibilité de pause ou de castration symbolique.

L’objectif de cet article n’est pas de critiquer le capitalisme comme système, mais de montrer comment certaines de ses logiques, lorsqu’elles sont appliquées sans limite dans l’entreprise, peuvent avoir des répercussions directes sur la santé mentale et le psychisme des salariés.

Le discours capitaliste en quelques mots

Le philosophe Byung-Chul Han a écrit : « La dépression — qui culmine souvent dans le burn-out — naît d’un excès de référence à soi, suractivée, surexcitée, jusqu’à devenir destructrice. »

Cette remarque fait écho à ce que Lacan avait déjà formulé. Il proposait quatre grands discours pour décrire les liens sociaux (maître, universitaire, hystérique, analyste). À ceux-ci, il ajouta un cinquième : le discours capitaliste, qui en est comme une dérive. Ce qui distingue le discours capitaliste des autres formes de lien social, c’est qu’il efface la limite. Là où les autres discours impliquent une certaine frustration, une temporalité, un « non » structurant, le discours capitaliste promet au contraire un « oui » permanent : tout est possible, tout est accessible, et tout de suite. Mais cette fuite en avant sans limite se paie d’un prix élevé : l’épuisement, le burn out, ou encore l’angoisse que rien ne soit jamais suffisant.

| J’ai développé plus en détail la théorie des discours de Lacan dans un autre article (L’entreprise et les discours de Lacan : comprendre le lien social au travail). Ici, je me concentrerai uniquement sur la variante capitaliste, en la reliant directement au burn out. |

Schéma du discours capitaliste :

Simplification :

| Agent | Autre |

| Vérité | Production |

- Agent : $ (sujet divisé) → celui qui “prend la parole” ou agit. Ici, le salarié (fragilisé, en manque, en dette).

- Vérité (cachée) : S1 → le signifiant maître (ici : l’injonction capitaliste : « Performez ! Soyez plus ! »). Le salarié s’adresse directement aux signifiants maîtres de l’entreprise (par exemple “Sois performant”, “Toujours plus”), qu’il prend pour vrais et auxquels il s’identifie. Mais cela reste une illusion.

- Autre : S2 → le savoir, les compétences, les résultats, les évaluations, les outils, le langage de l’entreprise.

- Production : a → ce que ça produit au bout du circuit : de la jouissance, souvent épuisante (stress, profits, innovation, burn out…).

Les flèches indiques la circulation du discours

Résultat : une logique d’accumulation sans frein, où rien ne vient dire « stop ». Appliqué au monde du travail, cela se traduit par :

• Toujours plus de performance,

• Toujours plus de résultats,

• Toujours plus de disponibilité, sans reconnaissance suffisante, ni espace pour dire non.

L’entreprise comme relais du discours capitaliste

Les organisations modernes fonctionnent souvent comme des amplificateurs de cette logique.

- L’évaluation permanente : à travers les KPI, les objectifs trimestriels, les feedbacks ou les classements, chaque effort est mesuré, comparé, et finalement toujours jugé insuffisant.

- La flexibilité sans borne : être joignable partout et tout le temps brouille la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle.

- L’innovation infinie : il faut se « réinventer » en permanence, ne jamais se reposer sur ses acquis.

- Même le bien-être est instrumentalisé : méditation, yoga ou sieste deviennent des outils… destinés à rendre encore plus productif.

Ainsi, l’entreprise capitaliste tend à nier la limite. Elle demande sans cesse de se dépasser, jusqu’à ce que le corps, lui, vienne poser la seule limite possible : celle de l’effondrement.

| Il ne s’agit pas de dire que toutes les entreprises fonctionnent ainsi, mais de souligner comment, dans beaucoup de contextes, ces logiques peuvent s’accumuler et peser lourdement sur la santé mentale des salariés. |

Slack : quand la connexion devient injonction

Parmi les outils qui structurent aujourd’hui le travail, les messageries collaboratives comme Slack occupent une place centrale. Elles promettent fluidité, collaboration, transparence. Mais dans les faits, elles peuvent aussi accentuer la logique du discours capitaliste.

• La disponibilité permanente : les notifications donnent l’impression qu’il faut répondre immédiatement, même en dehors des horaires de travail.

• La multiplication des canaux : être présent dans des dizaines de conversations à la fois rend la coupure presque impossible.

• La pression sociale : chacun voit qui est en ligne, qui a répondu, qui est resté silencieux.

• L’injonction douce : l’entreprise n’a plus besoin de donner des ordres explicites ; l’outil lui-même instaure une norme implicite de réactivité.

Ainsi, Slack ne se contente pas de faciliter la communication : il devient un vecteur de jouissance sans fin, branchant directement le salarié au flux d’attentes et de demandes.

| L’outil en lui-même n’est pas en cause ; c’est son usage et l’absence de limite institutionnelle qui transforment la collaboration en injonction. |

Télétravail : entre liberté et effacement des frontières

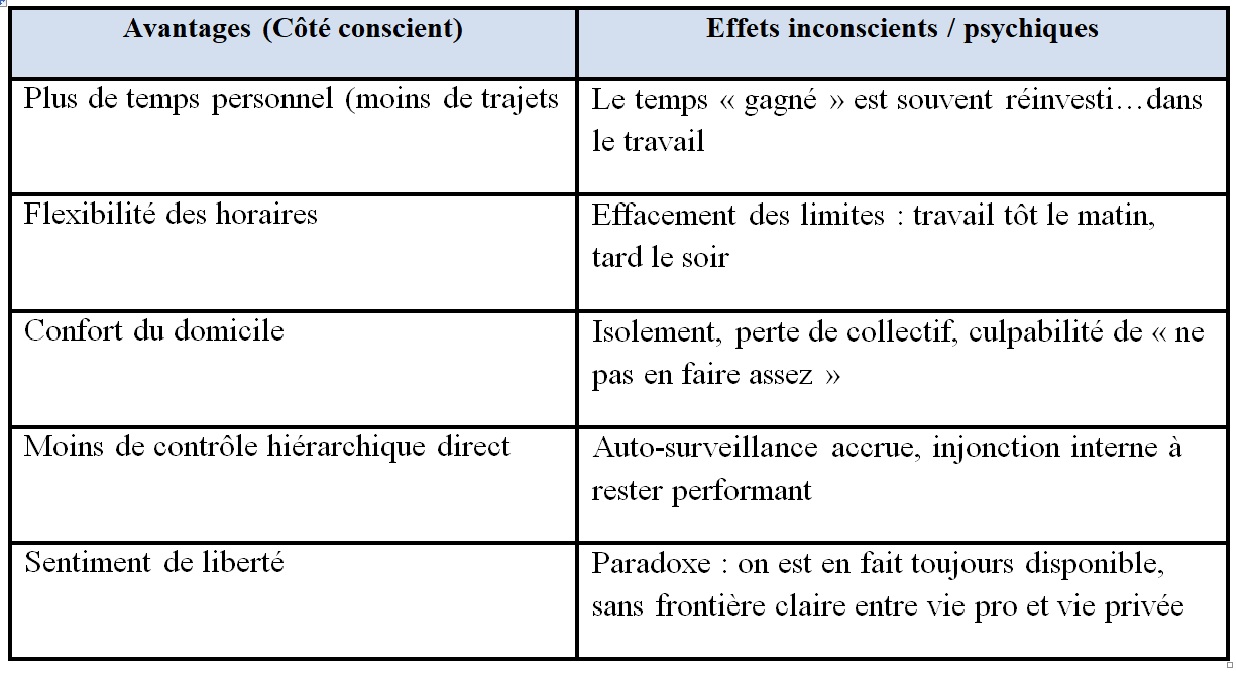

Le télétravail, largement développé depuis la pandémie, est présenté comme un gain de confort et de flexibilité. Mais il a aussi des effets inconscients qui alimentent la logique du discours capitaliste :

Le télétravail, en effaçant les frontières, illustre parfaitement la logique du discours capitaliste : un temps sans bord, où c’est au sujet de poser seul ses propres limites — au risque de l’épuisement.

Le burn out : symptôme de cette logique

Le burn out n’est pas seulement une fatigue passagère. Il peut être compris comme le produit direct du discours capitaliste. Le sujet ($) se vide à force de répondre aux injonctions. Branché en permanence sur les objets techniques — mails, smartphones, Slack — il est entraîné dans une logique de jouissance sans fin. Chaque reconnaissance obtenue est partielle, vite effacée, aussitôt remplacée par une nouvelle exigence.

Quand le symbolique n’introduit plus de frein, c’est le corps qui finit par céder : insomnies, troubles somatiques, perte de sens, effondrement psychique.

Exemple concret (fictionnel)

Sophie, occupe un poste à responsabilités. Ses journées s’allongent : réunions tôt le matin avec l’Europe, échanges tard le soir avec les États-Unis. Elle gère une équipe locale et doit répondre à ses supérieurs étrangers.

Elle a l’impression de “tenir grâce à son smartphone” : chaque notification devient un signal auquel elle doit répondre immédiatement. Les rares feedbacks positifs sont vite effacés par de nouvelles demandes.

Peu à peu, son sommeil se dégrade, son alimentation se dérègle, son moral chute. Elle finit en arrêt maladie : son corps a mis un terme à une logique qui, sinon, ne connaissait pas de fin.

À travers cet exemple, on voit que le burn out n’est pas un accident individuel, mais le symptôme d’une organisation du travail où la limite symbolique est effacée. Là où le discours capitaliste promet une satisfaction infinie, le corps finit toujours par rappeler qu’il existe une finitude.

| L’enjeu d’un accompagnement psychologique ou analytique n’est pas de « réparer » le salarié pour qu’il retourne dans le même circuit, mais de l’aider à retrouver une position subjective différente : poser ses propres limites, inventer ses propres repères, s’autoriser de son désir. |

Conclusion

Le burn out n’est pas seulement une affaire de gestion du stress : il est le symptôme d’un discours social qui pousse chacun à dépasser sans cesse ses limites. Le comprendre comme produit du discours capitaliste, c’est reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une faiblesse individuelle, mais d’une logique collective qui épuise les corps et les subjectivités.

Retrouver un espace de parole permet de se dégager de cette injonction et de redonner une place au désir, au repos et à la vie hors travail. Ce n’est pas seulement « reprendre des forces », mais aussi réinventer un autre rapport au travail et à soi, moins soumis à l’exigence infinie.

➡️ Vous pouvez ensuite découvrir comment un exemple avec un patient en séance illustre cette logique dans : Burn out : entre discours hystérique et discours capitaliste