L’entreprise n’est pas seulement un lieu de production ou de rentabilité. C’est aussi un espace où se tissent des relations, des tensions, des alliances : en un mot, un lieu de lien social. Le psychanalyste Jacques Lacan a proposé une théorie des quatre discours fondamentaux — le Maître, l’Universitaire, l’Hystérique et l’Analyste — pour décrire les logiques qui organisent nos rapports. Plus tard, il a ajouté le discours capitaliste, qu’il considérait comme la forme dominante de notre époque. Ce sont ces discours qui organisent notre lien social et peuvent éclairer la vie professionnelle. Ils permettent de mieux comprendre pourquoi certaines organisations prospèrent, pourquoi d’autres s’effondrent, et comment les individus vivent psychiquement leur place au travail.

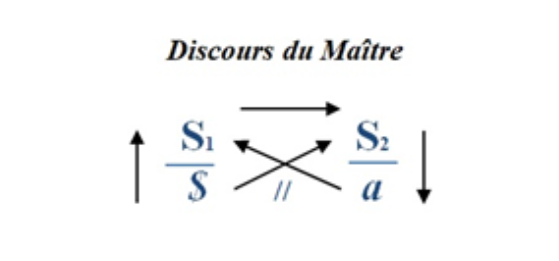

Le discours du Maître : hiérarchie et obéissance

Le discours du Maître est un lien social qui repose sur une logique simple : celui qui commande et celui qui obéit.

Dans l’entreprise : c’est le patron qui donne la direction, le manager autoritaire qui impose.

Au Japon : des notions comme le giri (devoir moral) ou le gaman (endurance silencieuse) renforcent cette logique.

Impact psychique : en période de crise, ce discours est efficace. Mais il peut aussi étouffer la créativité et générer une culpabilité excessive.

Exemple organisationnel : un PDG impose une nouvelle politique sans concertation. Tout le monde obéit, même si ça crée de la frustration.

S1 (signifiant maître) : le patron, l’ordre hiérarchique

S2 (savoir) : les procédures, le savoir-faire des équipes

$ (sujet barré) : le salarié divisé, qui obéit

a (objet cause du désir) : profit, reconnaissance, efficacité

Petite histoire : Un patron réunit son équipe et déclare : « Notre objectif est la rentabilité à 120 % ce trimestre. »

Les salariés prennent des notes, produisent des rapports, inventent des stratégies (S2, le savoir mobilisé). Leur fatigue, leurs corps usés, leurs week-ends sacrifiés (objet a) sont les « déchets » du système. En vérité, derrière l’autorité du maître (S1), il y a le sujet divisé ($, le chef ou le patron) : lui-même dépend du regard de ses actionnaires.

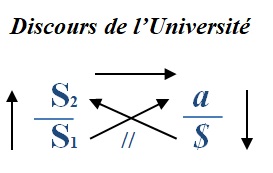

Le discours de l’Universitaire : la norme et le protocole

Ici, le lien social, ce n’est plus la parole du chef qui prime, mais celle du savoir et des règles.

Dans l’entreprise : ce sont les procédures, les normes ISO, les « process » RH, ou encore les démarches de qualité.

Au Japon : on retrouve cette logique dans le kaizen (amélioration continue) ou le nemawashi (préparer en coulisses un consensus).

Impact psychique : sécurisant pour beaucoup, ce discours peut cependant masquer la véritable hiérarchie, en donnant l’illusion que « tout est réglé par les procédures ».

Exemple organisationnel : un service RH impose une grille d’évaluation standardisée, au nom de la science et des procédures.

S2 : savoir, règles, normes

a : efficacité mesurable

S1 : autorité cachée derrière la règle

$ : sujet divisé qui s’adapte aux procédures

Petite histoire : Un consultant en organisation d’entreprise arrive avec ses powerpoints et ses graphiques. Il applique des méthodes standardisées, mesure les performances, rationalise les process (S2 qui s’adresse à a, l’objet salarié transformé en ressource). En vérité, derrière ces méthodes se cachent toujours des signifiants maîtres (S1) : « efficacité », « qualité totale », « lean management ». Le produit, ce sont des sujets divisés ($) : salariés démotivés, anxieux, parfois en burn out.

Exemple concret : une salariée me raconte une formation obligatoire sur le harcèlement. À la sortie, au lieu d’être rassurée, elle se demande si sa manière de parler à une collègue ne relevait pas déjà du harcèlement. Le savoir normatif ne l’a pas libérée, il a renforcé son doute et son sentiment de culpabilité. C’est typique du discours universitaire : sous couvert de savoir et de prévention, il produit une salarié, pris dans l’angoisse de mal faire.

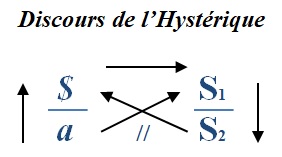

Le discours de l’Hystérique : la contestation, désir et le symptôme

Important : le terme “hystérique” dans la psychanalyse n’a rien de péjoratif. Il ne désigne pas une personnalité instable ni un “accès de nerfs” comme on l’entend parfois dans le langage courant. Le mot "hystérie" en psychanalyse renvoie à un lien social, une position de parole qui met le Maître en question : “Pourquoi tu me demandes ça ? Qu’est-ce que tu veux de moi ?”. Ce lien social va au-delà du rapport patient vs médecin, il peut être adolescent vs parents et ici salarié vs manager.

Le discours de l’Hystérique est celui qui met le Maître en question.

Dans l’entreprise : c’est l’employé qui demande des comptes, qui proteste, ou qui exprime sa souffrance à travers un burn-out.

Au Japon : cette contestation est difficile à formuler frontalement, car elle brise le wa (harmonie collective). Elle se traduit souvent par des démissions silencieuses (taishoku) ou un retrait passif.

Impact psychique : le discours hystérique révèle les failles de l’organisation et force au changement, mais il est souvent vécu comme une menace par l’institution.

Exemple organisationnel : En burn-out, la personne exprime par son symptôme la contradiction d’une organisation qui exige toujours plus, mais ne reconnaît pas ses efforts. Sa souffrance questionne le système.

$ : le salarié divisé dans son éthique, ses valeurs, convictions qui questionne

S1 : l’autorité mise à l’épreuve

a : objet de désir (reconnaissance, sens)

S2 : savoir produit par cette contestation

Petite histoire : Une employée interpelle son supérieur : « Vous ne reconnaissez jamais mon travail, pourquoi les hommes sont-ils toujours promus avant moi ? » Elle met en cause le maître (S1), réclame de nouveaux signifiants.

En vérité, ce qui la pousse, c’est une jouissance énigmatique (a). Son discours produit du savoir (S2) : on met en place une enquête RH, des séminaires sur l’égalité. Mais la plainte revient : jamais satisfaite, elle relance la machine.

Autre exemple : une salariée me raconte une formation obligatoire sur le harcèlement. À la sortie, au lieu d’être rassurée, elle se demande si sa manière de parler à une collègue ne relevait pas déjà du harcèlement. Le savoir normatif ne l’a pas libérée, il a renforcé son doute et son sentiment de culpabilité. C’est typique du discours universitaire : sous couvert de savoir et de prévention, il produit un sujet divisé, pris dans l’angoisse de mal faire.

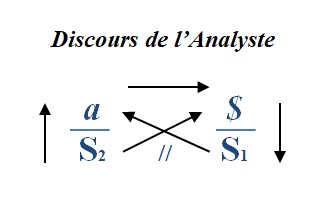

Le discours de l’Analyste : l’écoute et l’ouverture

Rare dans le monde de l’entreprise, ce discours consiste à laisser une place à la parole de l’autre.

Dans l’entreprise : il correspond à un manager capable d’écouter sans juger, de donner la possibilité à chacun d’élaborer sa position.

Au Japon : cette logique se rapproche de l’amae (attente de compréhension et d’indulgence), mais l’analyste n’est pas un « parent » : il ouvre plutôt un espace pour que chacun trouve sa propre voie.

Impact psychique : favorise la créativité, l’innovation et l’engagement authentique. Mais il reste fragile dans une logique dominée par la performance.

Exemple organisationnel : un manager crée un espace où chacun peut parler librement, sans jugement. Il n’impose pas de solution immédiate mais fait émerger de nouvelles idées.

a : objet qui cause le désir (écoute, reconnaissance)

$ : salarié qui se transforme

S2 : savoir produit par le travail collectif

S1 : autorité déplacée, moins visible

Le discours capitaliste : la logique dominante

En 1972, Lacan propose un cinquième discours : le discours capitaliste. Il se distingue par sa vitesse et par le fait qu’il court-circuite les limites.

Dans l’entreprise : il se traduit par l’injonction permanente à produire plus vite, à être plus rentable, à se former en continu.

Au Japon : des notions comme le kaizen (optimisation infinie) peuvent être récupérées par cette logique productiviste, détournant leur sens initial.

Impact psychique : moteur d’innovation, mais aussi générateur de stress, d’épuisement et de perte de sens.

Exemple organisationnel : start-up qui demande à ses employés d’être « toujours disponibles », avec injonction à l’innovation permanente.

Souffrance : un patient dit « Je dois être plus performant, plus rapide, apprendre toujours plus… mais je n’y arrive plus. » → discours capitaliste poussé à bout.

Il ressemble au discours du Maître, mais sans frein ni limite, car les places tournent en boucle.Tout circule trop vite, sans que l’expérience subjective ait le temps de se poser.

Conclusion : l’entreprise comme scène du lien social

Observer l’entreprise à travers les discours de Lacan, c’est comprendre qu’elle est traversée par des logiques multiples :

Le Maître qui commande,

L’Universitaire qui norme,

L’Hystérique qui questionne,

L’Analyste qui écoute,

Et le Capitaliste qui domine et accélère.

Ces discours ne sont pas des catégories figées : ils coexistent, se croisent, et chacun peut y reconnaître une part de son expérience au travail.

Pour le psychologue, comprendre ces logiques, c’est mieux saisir la souffrance et le désir qui s’expriment au bureau. Pour le patient, c’est une façon de lire autrement ses difficultés : non pas comme un échec personnel, mais comme l’effet de discours collectifs qui organisent notre époque.

Quel discours domine dans votre entreprise ?

Répondez spontanément à ces 5 questions :

1. Quand une décision est prise, est-ce parce qu’un supérieur l’impose (Maître), parce qu’une règle l’exige (Universitaire), parce qu’un salarié la conteste (Hystérique), parce qu’on a laissé place à l’écoute (Analyste), ou parce que la logique économique l’impose (Capitaliste) ?

2. Vous sentez-vous davantage guidé par des ordres clairs, par des procédures, par des révoltes et plaintes, par une écoute rare mais précieuse, ou par une course sans fin à la performance ?

3. Quand un conflit éclate, est-il réglé par la hiérarchie, par les RH, par la plainte des employés, par le dialogue ouvert, ou par la logique “business first” ?

4. Votre expérience quotidienne est-elle marquée par l’autorité, la normalisation, la contestation, l’écoute, ou l’accélération sans limites ?

Ce petit test n’est pas un diagnostic scientifique, mais il peut aider à repérer quelle logique traverse votre organisation… et pourquoi vous ressentez parfois malaise, frustration ou enthousiasme.

➡️ Pour prolonger cette réflexion, vous pouvez lire l’article suivant : Burn out et discours capitaliste