Les éléments de séance présentés dans cet article sont entièrement anonymisés et transformés dans le respect du Code de déontologie des psychologues. Ils servent uniquement à illustrer le travail psychothérapeutique et psychanalytique qui peut se faire avec un patient. La partie théorique, quant à elle, n’appartient pas à la séance : elle sert au psy pour penser sa pratique et s’inscrit dans une démarche de recherche psychanalytique. En séance, il ne s’agit jamais d’appliquer des concepts aux paroles du patient, mais d’accueillir ce qui se dit de manière singulière.

Burn out entre discours hystérique et discours capitaliste

Lors d'une séance : Un homme, qui travaille dans une entreprise, consulte à nouveau après un arrêt prolongé. Il se dit épuisé, vidé, au point d’employer une métaphore saisissante : « Je suis comme un charbon carbonisé : on essaie de me rallumer, mais il n’y a plus rien à brûler. »

Depuis 18 ans, il travaille pour le même patron, figure quasi paternelle, qui exige toujours plus de rendement et de reporting. Le salarié résiste, mais finit par céder à l’usure : « on me demande de tout contrôler, de tout justifier, de ne jamais faiblir ».

Un épisode particulièrement marquant survient lors d’une réunion. Son patron l’humilie devant son assistante, le dévalorisant publiquement. Cet instant laisse une trace, venant condenser à la fois son sentiment d’être « castré » et l’expérience d’un effondrement.

Un mois plus tard, le patron revient vers lui avec une nouvelle exigence : produire un reporting détaillé de ses journées. Le patient refuse intérieurement cette demande, qu’il vit comme une intrusion supplémentaire, une façon de transformer son temps et ses efforts en chiffres.

Il évoque aussi un élément médical : son pacemaker, dont la batterie est encore à 99 %, doit prochainement être changée. En l’écoutant, je fais le lien entre cette donnée corporelle et sa situation professionnelle : comme si son patron, par ses exigences incessantes, venait puiser dans ses réserves vitales. C’est son corps qui témoigne, au même titre que son psychisme, de l’épuisement auquel il est soumis.

Pourtant, une ouverture se dessine. Il me confie qu’il a créé une structure indépendante et qu’il a déjà des contacts à l’étranger, qui souhaiteraient lui confier la gestion de leurs clients japonais. Il dit : « mais je ne me sens pas légitime ».

À ce moment, je lui propose une autre lecture et ponctue la séance : « La légitimité ne se décrète pas d’avance. Elle ne viendra ni de votre patron, ni d’un chiffre, mais de ceux qui reconnaîtront votre travail. Ce sont vos futurs clients, à l’étranger ou à Tokyo, qui vous la donneront. L’analyste, lui aussi, ne s’autorise que de lui-même… et de quelques autres. »

Quand le corps devient corps parlant

Son corps prend le relais là où la parole n’arrive a pas dire « non ». Le corps se fait corps parlant, comme si l’inconscient, par ce signe médical, venait poser une limite que le salarié lui-même n’arrive pas à imposer à son patron. C’est une manière de dire : « Stop, ça suffit » ; « Mon corps refuse de continuer dans ces conditions ». Autrement dit : là où il ne peut pas dire à son patron « je pars » ou « je ne veux plus », c’est son corps qui le dit à sa place. Le burn out n’est pas seulement une affaire psychologique : c’est aussi un corps qui parle quand les mots ne suffisent plus.

Le discours hystérique : la demande de reconnaissance

Il faut entendre ici l’expression psychanalytique « discours hystérique » comme une forme de lien social. Le mot « hystérique » n’a rien d’une insulte ni d’un diagnostic de pathologie féminine. Dans la théorie psychanalytique, il désigne un lien social qui organise le vivre-ensemble. Chaque époque, chaque société propose un modèle de ce que doit être “l’être social” : un certain rôle à jouer, des règles à suivre, une façon de se conformer. L’individu habite le lien social à partir de son histoire, de sa singularité, de ses expériences et de son rapport aux autres. Le discours, c’est donc à la fois ce qui structure la vie collective — comme citoyens ou salariés — et ce qui marque notre vie individuelle.

Ce lien social se retrouve ainsi dans l’entreprise, dans les relations entre adolescents et parents, au sein du couple, et même dans la vie politique.

Pour plus d’explication sur le discours hystérique et le lien social, consulter l’article « L’entreprise et les discours de Lacan ».

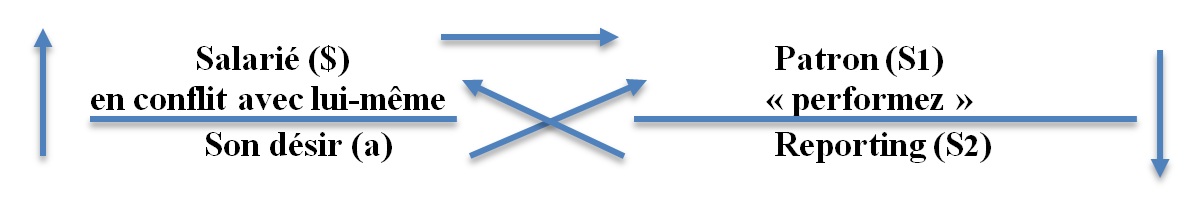

Structure de ce lien social :

$ → le salarié partagé intérieurement (en quête de reconnaissance / sens)

a → ce qui le travaille, le manque / la cause du désir (insatisfaction, angoisse, “ce n’est jamais ça”)

S1 → le Patron / l’Entreprise, les signifiants maîtres (“Performez”, “Soyez proactif”, “fait plus de contrats !”)

S2 → un savoir produit : reporting, procédures, explications, formations, justifications…

On pourrait dire que le patient ne cesse de s’adresser à son patron : « Pourquoi toujours plus ? Pourquoi ce que je fais n’est-il jamais suffisant ? ».

C’est la logique de ce lien social : interpeller le maître (le manager, le patron etc.), exiger une reconnaissance qui, même obtenue, relance toujours la demande.

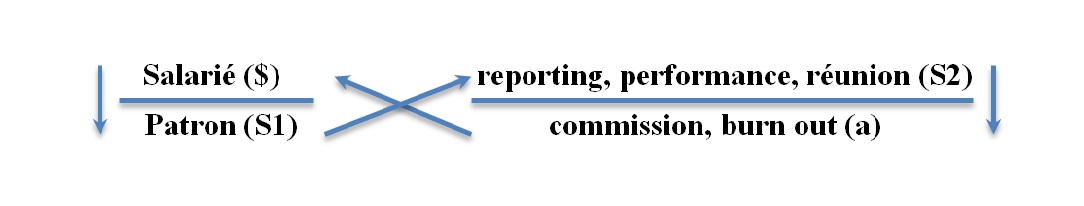

Le discours capitaliste : rendement et corps exploité

Dans son entreprise, la logique est claire :

- l’exigence infinie de performance,

- l’absence de limite symbolique,

- et la solitude d’un travail individualisé.

Le résultat est classique : burn out, fatigue, sentiment d’être broyé par la machine. Le corps, ici le cœur, dit ce que le discours capitaliste dénie : il y a une limite.

Pour ce patient, l’objet qui cause son désir dans le discours capitaliste prend la forme de la commission : chaque dossier réussi relance le cycle, mais ne comble jamais. Le patron incarne le S1, le savoir gestionnaire (reporting, chiffres) sert de S2, et le corps épuisé finit par manifester la limite que le système lui refuse.

Reporting : quand le chiffre devient la vérité

Le reporting est l’outil emblématique du discours capitaliste. Il réduit le travail vivant – fait d’efforts, de relations, d’imprévus – à une série de chiffres. Ces nombres circulent comme des signifiants maîtres (S1) : « 10 rendez-vous », « 5 contrats », « 2 millions de yens ». Ils ne disent rien de la subjectivité de celui qui travaille, mais ils imposent une vérité qui tranche : tu es au-dessus ou en dessous de l’objectif.

Derrière ces chiffres, l’entreprise produit un savoir objectivé (S2) : graphiques, comparaisons, KPI, feedbacks. Chaque geste est chiffré, évalué, mis en tableau. Le salarié demeure partagé, jamais totalement en accord avec lui-même face aux injonctions. Il reste en conflit avec lui même, car son engagement singulier n’apparaît jamais dans ces comptes. Ce qui est produit, enfin, c’est de la jouissance (a) : hyper-disponibilité, angoisse, sentiment d’être réduit à une ressource quantifiable.

Le reporting ne se contente pas de mesurer le travail : il devient la langue de l’entreprise. Et dans cette langue, le chiffre a toujours raison, même s’il écrase le sujet qui l’a produit.

Le surmoi et l’idéal du moi façonnés par le discours capitaliste

Freud distinguait deux grandes instances psychiques :

- L’idéal du moi, qui oriente le sujet vers un modèle à atteindre (« sois fort », « sois parfait »).

- Le surmoi, qui commande et juge sans relâche, souvent de façon cruelle (« tu n’en fais jamais assez », « tu es nul »).

Le discours capitaliste agit sur ces deux registres :

- Du côté de l’idéal du moi, il propose un modèle sans cesse renouvelé : le salarié performant, innovant, adaptable, toujours disponible. Cet idéal est alimenté par les slogans d’entreprise, les objectifs trimestriels, les mises en avant de « role models ».

- Du côté du surmoi, il impose une injonction paradoxale : « Jouis ! Travaille toujours plus ! Sois épanoui… mais en produisant davantage. » C’est une voix intérieure qui ne laisse aucun répit, même quand les objectifs sont atteints.

Résultat : le salarié est pris dans une double contrainte. Il court derrière un idéal impossible à atteindre, tout en se sentant constamment coupable de ne pas en faire assez. Le burn out apparaît alors comme la manifestation corporelle de cette tension : quand le psychisme ne peut plus soutenir cette double exigence, c’est le corps qui cède.

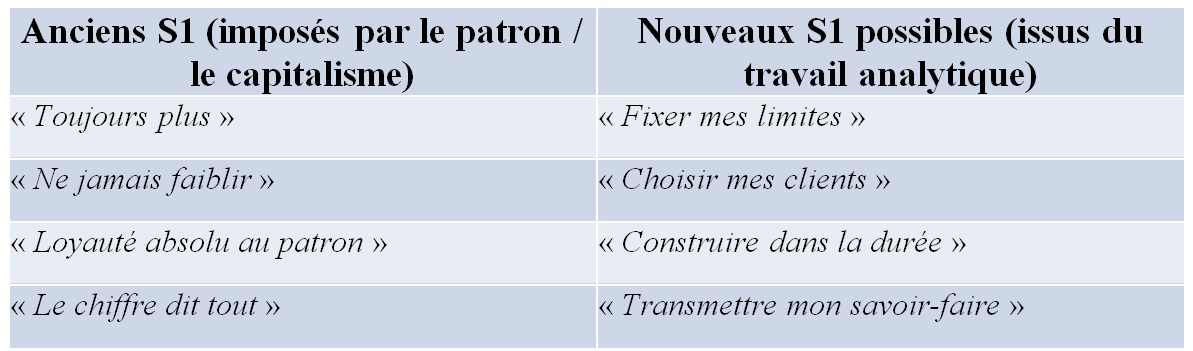

Conclusion : La sortie - s’autoriser de son désir, instituer un autre discours

Malgré son épuisement, le patient envisage une alternative : créer sa propre structure. Un contact à l’étranger lui propose de gérer des clients à Tokyo. Mais il se dit « je ne me sens pas légitime ».

Je lui dis « la légitimité ne viendra pas de son patron, mais de son propre désir mis en acte ainsi que ces clients. »

Quand il dit en séance : « Je ne me sens pas légitime », il exprime une vérité profonde : le besoin d’être reconnu. Dans son esprit, cette reconnaissance devrait venir de son patron, comme s’il attendait de lui une sorte de sceau officiel : « Tu es légitime ». Mais ce type d’attente enferme dans une demande sans fin, parce qu’aucune parole du patron ne suffira vraiment à combler ce manque.

Le travail en analyse avec le patient ouvre une autre voie : au lieu d’attendre que la légitimité vienne d’en haut, il peut commencer à s’autoriser lui-même, à reconnaître la valeur de son travail et de ses choix. C’est un déplacement important : passer d’un besoin de validation extérieure à une possibilité de s’appuyer sur son propre désir et sur la reconnaissance de quelques autres (ses proches, ses clients, ses pairs), plutôt que sur un seul maître.

Cette exemple de séance dans une thérapie montre comment, entre la quête de reconnaissance (discours hystérique) et les injonctions de performance (discours capitaliste), le burn out surgit comme symptôme d’un corps épuisé. La seule voie possible n’est pas de demander encore au patron une validation, mais de s’autoriser de son propre désir pour créer une issue.

L’histoire de ce patient illustre la logique implacable de l’entreprise moderne : le salarié, partagé entre sa loyauté envers son employeur et son propre désir, est aspiré par des injonctions de performance, de rendement et de contrôle. Le résultat, on le voit, est un corps vidé, marqué jusque dans sa chair (burn out, pacemaker).

Mais la perspective de créer sa propre entreprise ouvre une autre voie. Cet acte ne relève pas seulement d’une décision économique : il a valeur d’acte symbolique. Il marque la possibilité de ne plus dépendre uniquement d’un patron pour obtenir reconnaissance, mais de poser soi-même ses propres repères. Ce ne sont plus les injonctions de l’entreprise qui dictent sa loi, mais ses propres choix, validés par ses futurs clients. Ce que la cure analytique rend possible, ce n’est pas simplement d’échapper à un patron ou de changer de structure : c’est de s’autoriser de son désir, et de trouver les repères qui peuvent soutenir une position nouvelle.

Tableau : des anciens S1 imposés aux nouveaux S1 possibles

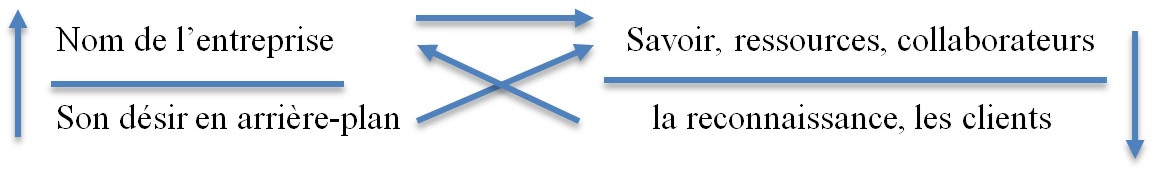

Lors de la 2e séance.

Le patient raconte qu’il a choisi le nom pour sa future entreprise. Le nom de son entreprise condense plusieurs résonances : elle renvoie un univers de prestige, de pouvoir, mais aussi le nom d'un insecte, qu’il décrit comme majestueux. Le contraste avec sa métaphore initiale — celle du « charbon carbonisé » — est saisissant : d’une matière lourde et consumée, il passe à une image de légèreté, de métamorphose et d’élévation.

Il rapporte aussi un rêve survenu après notre première séance: il se voit poser la main sur la tête de son patron pour se lever, s’élever. Là où le maître l’écrasait et l’humiliait, il s’en sert désormais comme appui pour se redresser. Ce renversement dit quelque chose du travail psychique en cours : transformer la dépendance au maître en ressource pour se libérer, et substituer à l’écrasement l’invention de nouveaux repères symboliques.

Le choix du nom de son entreprise n’est pas anodin. Il agit déjà comme un mot-clé fondateur, un repère qui le représente et qui concentre quelque chose de sa personne : son charisme, son allure, cette aura qu’il ignore peut-être encore. À partir de ce nom, d’autres viennent se greffer : un ami se propose spontanément de l’aider dans le marketing digital, des clients s’annoncent. Autrement dit, son projet commence à s’entourer de savoirs, de ressources et de personnes prêtes à l’accompagner. Là où, dans l’entreprise, il subissait les injonctions d’un patron qui exigeait toujours plus, il commence à instituer ses propres repères, à produire un mot qui l’oriente et qui appelle autour de lui d’autres formes de reconnaissance. C’est une bascule : au lieu d’être seulement l’objet de la demande d’autrui, il devient porteur d’un mot qui rassemble et qui structure.

Le nom de l’entreprise agit comme point d’ancrage symbolique. Il condense un désir, mobilise des savoirs et des collaborateurs, et produit une reconnaissance concrète auprès des clients.

Note : Dans cet article, j’ai utilisé des concepts issus de la psychanalyse (S1, S2, $, objet a) pour éclairer la logique du burn out et du lien social. Ces notions appartiennent au champ théorique et servent ici uniquement d’appui explicatif et pédagogique. En séance, le travail ne consiste pas à « repérer des symboles » ou à plaquer des schémas, mais à accueillir votre parole, vos associations et vos symptômes. Les schémas présentés ici visent seulement à donner des clés de compréhension au lecteur, dans une perspective de recherche et de transmission.

➡️ Pour mieux comprendre le cadre théorique de ce cas, vous pouvez lire l’article : L’entreprise et les discours de Lacan